徐仲偶在中国艺术的现代性建设上探索了几十年,是中国为数不多的对现代性美学有自己独特建构的艺术家。徐仲偶认识到现代性在中国经历了一波三折的发展历程,自五四运动以来,几代人前赴后继地进行中国现代性的探索,而他则沿着前人摸索的线索,在此基础上不断进行新的尝试,根据中国传统文化根性的哲学原理,结合当下具体的时代问题,提出了独具创建性的“间”的美学概念。

在徐仲偶看来,“间”不仅解决了视觉艺术的形式构成问题,最主要的是其所对应的美学观内涵了中国传统文化中最根性的哲学观想。“间”意味着涵泳于天地、自由无碍、天人合一,意味着遵循自然规律、知规知矩、心有敬畏。这是中国传统文化的根脉。这在当下因生产力高度发达而逐渐异化的社会,有着极大的价值与意义,他提示出在以征服世界,征服自然为最终目的的当代人心里,应该重拾对天地的敬畏,重新认知和这个世界的关系,否则,结局必然是走向一条不归之路。

作为一个极具人文关怀与文化责任感的艺术家,徐仲偶一直以来的探索当然并非是单单为了解决自身艺术创作的方法论问题,他始终在探寻的是中国人自己的现代主义美学观,而非西方脉络的现代性。徐仲偶认为这是中国现代文明建立的必要基础,也是中国应对当下新的时代困境之时行之有效的精神提示。在当下近乎平面化的世界,文化的根性认同决定了你的文化独立性,文化的独立性则关乎于一个民族的存亡和前途。

这一切思想在徐仲偶的艺术创作上都被明确地表达出来,这是一个艺术家最有效的语言方式。其作品极具东方审美趣味,兼有水墨的大量留白和书法的恣意畅达,但独到的是其创作方法却是以木刻方法来完成的,如此一来,作品既自由挥洒,又因版画特殊的手法限制而显得克制有度。这种进退有据,张弛有度艺术表达,也就完全契合了其“间”的美学思想。

——编者语

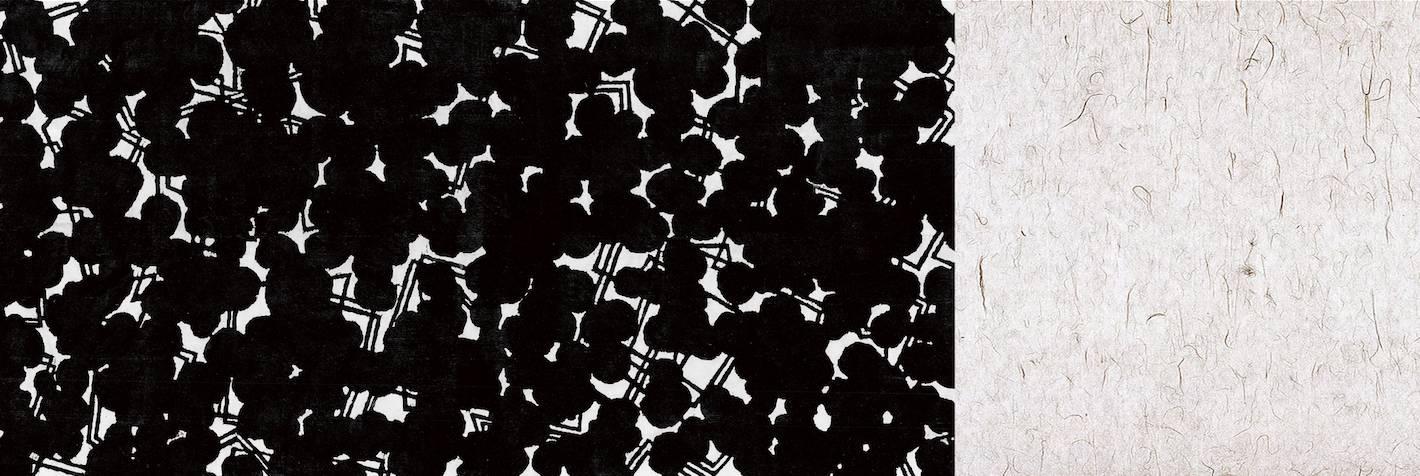

同一 366cm×122cm 木刻版画 2009

徐仲偶:以中国身份建构中国现代性

漫艺术对话徐仲偶

漫艺术=M:

您是一个很具个案性的艺术家,早年以版画名声卓著,但之后面貌上越来越趋向抽象,长期身在学院并担任重要的领导角色,但在艺术理念上却一直非常开放与自由,以至于外界不能以习惯性的经验来认知您。但是深入了解您后发现,其实无论从身份认知上,还是从个人艺术建构上来讲,其内在逻辑与规律都极其合理。那么这种认知上的偏差,您认为其原因是什么?

徐仲偶=X:

首先,版画作为传统的媒体艺术,其不同于其他艺术形式的开放性,使从事版画创作的画家比较容易在语言、材料、形式之间相对自由的转换。

上个世纪80年代我的版画创作是关注现实的题材,以描绘生活在这片土地上的人和事为主。随着对艺术本质的深入探讨,我发现这些存在于现实生活中的焦虑和困境归根结底是民族文化上的困境,所有的现实问题实际上都是一个文化上的问题,继而我的艺术转向了对中国传统文化的研究,这其实不是我个人遇到的问题,是差不多我们那一代有文化使命感和自省能力的艺术家都面临的问题。

如何从中国传统的文化中找到解决中国艺术现代性问题并确立新的中国文化精神内核的工作便成为了这三十年我的工作重点。

以花鸟的名义/花儿朵朵开之一 122cm×366cm 黑白木刻 2010

以花鸟的名义/花儿朵朵开之二 122cm×366cm 黑白木刻 2010

M:

从您作品的艺术语言以及学理线索中可以看到两个来路,一是现代主义的形式美学,另一个是对传统水墨以及书法的解构与重新发掘。想知道,您是如何处理您与两者的关系的?

X:

西方现代主义的形式美和我们传统的美学之间是不冲突的。对于中国艺术家来说传统的艺术语言与文化能指是根深蒂固的融入我们血液中的,对于传统艺术的解构与挖掘是每一代中国艺术家都会自觉进行的。

中国的艺术与西方的艺术之间存在的不是简单的形式语言的差异。最重要的还是我们之间对现代性的理解,以及现代性的基础的差异。在创作的过程中形式语言不会成为一个成熟的艺术家的障碍或者问题。我生活和工作在中国,一直在中国文化的语境下开展我的艺术活动。生活给我带来的思考和影响实际是远远大于在书籍、文献中所见的“中国文化”。我所关注的问题和思考与我运用的材料的物性之间有机的结合,自然发生了一种属于我的独特的艺术语言,这些语言定义了我对艺术的理解,也构建了我的全部艺术世界。

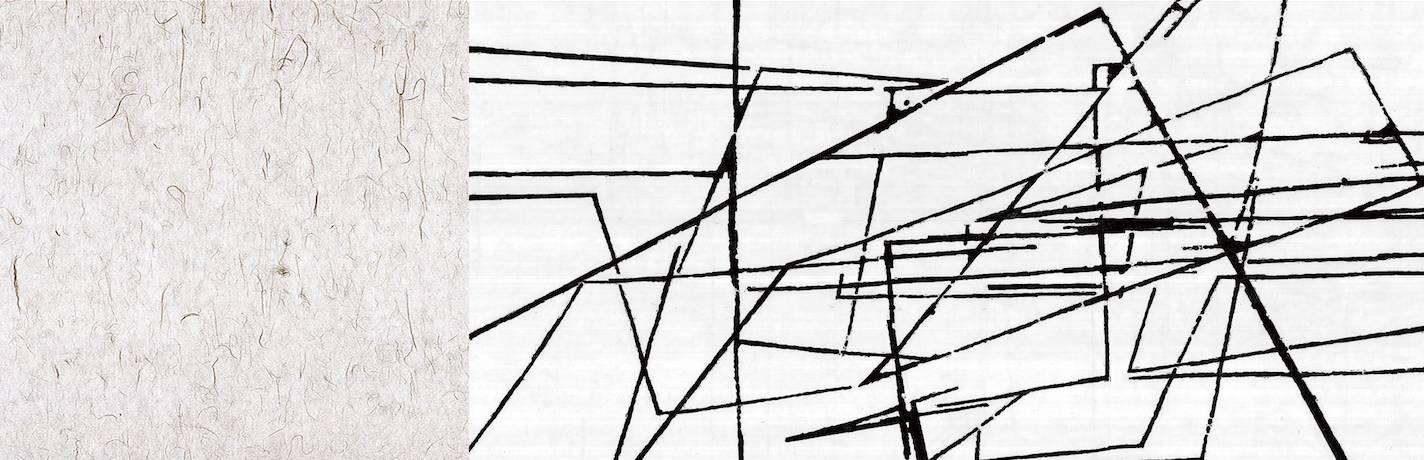

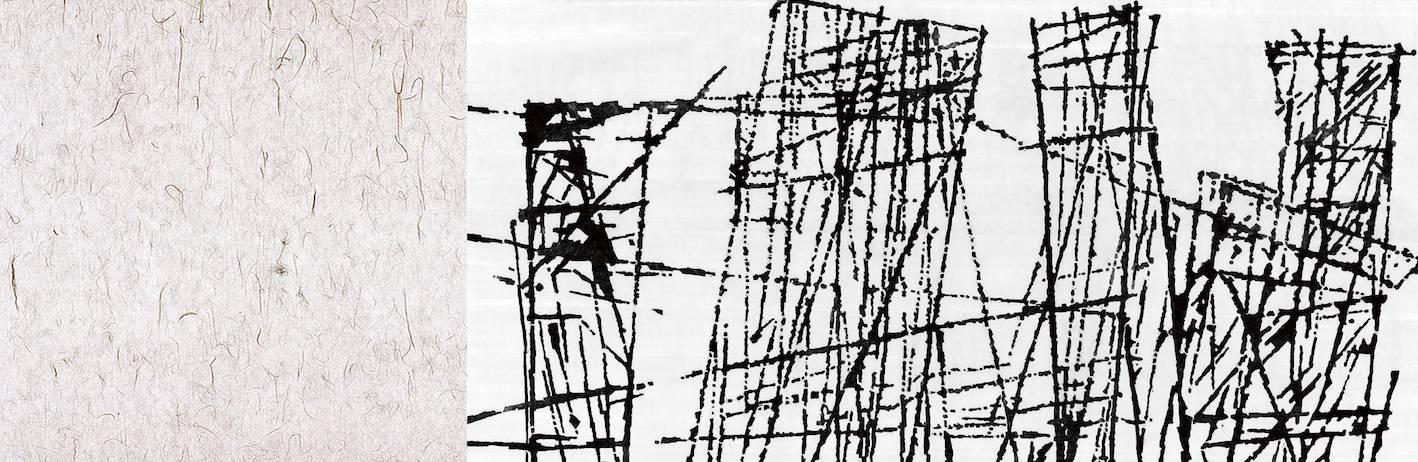

人为城市/高速 122cm×366cm 黑白木刻 2011

人为城市/城市中的太阳 122cm×366cm 黑白木刻 2011

人为城市/楼市 122cm×366cm 黑白木刻 2011

M:

版画本身自带材料特殊性,而水墨与书法所特有的美学意趣和木刻是否会存在冲突,如果存在,您怎么取舍?

X:

这个问题也是早期我给自己提出来的一个问题。水墨、书法的自然流畅与木刻刀痕的硬边,看上去是有矛盾存在的。但随着创作实验的深入,我发现这不但不再是一个问题,而且是形成新的艺术形态的一个机缘。回想人类历史上的哪一次进步不是建立在矛盾之上的呢!只有有了新的可能性,才会有矛盾存在,那些没有矛盾的理所当然的事情,那些常态化的事情,已经不再具备推动事物发展的能力了。艺术实验就是建立在新的表述方式,寻找新的可能性基础之上的,将版画与水墨的矛盾推到极致的时候,也正是我完成转换获得新的艺术语言,创造出可容纳我的思想和情感的新的境界的时候。

视网 122cm×366cm 黑白木刻 2008

M:

另外,您作品中结构上的高度简化,从抽象绘画的脉络上讲是一种形式的极简主义,从东方美学的原理上来讲是“天人合一,大道至简”,这两者背后对应的分别是东西方文化中两种不同的世界观。您怎么看待两者的关系?

X:

你提到的两种不同的世界观实际相互之间并不矛盾。不论是西方还是东方,在面对世界和自然的时候所产生的困惑和问题都是一样的。东方文化中的“道”和西方文化中的“理”实际上是一样的。对“道”的体悟会让我们获得理的认识。对“理”的解析会让我们最终得道。所以,西方文化中坚持的理性、科学与东方文化中的天道合一是道与理的互为,而我们今天所进行的一切探索和研究不正是要获知这世界上一切事物的道理之所在吗!

山雨欲来 122cm×366cm 黑白木刻 2009

M:

中国的传统美学的本质源于中国传统的世界观,而中国的传统世界观的建构基础是稳定成熟的农业文明,那么面对当下的社会困境,中国传统的世界观如何才能有效地应对当下的困境?

X:

实际上何止是中国的传统世界观是建立在农业文明基础上的。世界上的多数国家都是这样的基础,就算不是农业文明,也是游牧、渔猎的文明基础。在今天世界上的所有民族和国家都要面对工业化、信息化的科技发展带来的冲击和不安,任何国家传统的世界观都很难完全有效地应对当下的困境。

农业文明的特点是扎根于土地,土地是带不走的,所以农业生产和生活方式会给人形成一套生存的思维方式,狭隘的视野和不具备攻击性是农业文明带来的局限性,也恰恰是我们中华民族崇尚和平,坚守民族文脉的重要基础。

我们已经经历了一个多世纪的工业文明的洗礼,中国传统文化在今天越来越突显出在世界文化格局中的优势,我相信只要对中国的传统文化深度挖掘和继承,并发扬光大,一定能有效地解决未来我们将面临的现实困境。

心象山水/秋山无语之二 122cm×366cm 黑白木刻 2012

心象山水/秋山无语 122cm×366cm 黑白木刻 2012

M:

作为一个综合身份的艺术家,您的作品在完成美学表达之后其实承载了您更大的人文诉求,比如中国身份的现代性美学建设?

X:

艺术的存在不是一个自娱性的存在,艺术是一个文化问题,艺术要参与到文化建设和文化转型当中,实现其特殊的功能。世界各个民族都有着非常灿烂的文化和艺术。这些迥异的民族文化为形成世界的共同体发挥了巨大的作用。正是由于民族文化的差异,才有了今天一个多元的、互为的、共生的世界文化的大格局。

这种差异性是文化交流的契机也是重要基础。假使每一个国家和民族的文化都失去了自己的身份特征。那么还有什么可交流的价值呢!文化在差异中碰撞,在差异化中成长。不光是中国的艺术要坚持中国身份建设的诉求,世界上每个国家和民族的艺术都要坚持和确定自身永远独特的面貌。这也是每个艺术家要努力去实现的艺术理想。

冲突 122cm×366cm 黑白木刻 2009

M:

您之前提到了中国近百年来在现代性的建构上一直不懈地努力,但遇到了重重困难,那么您认为其在当下最大的困难是什么?

X:

中国百年来在建设现代性上所遇到的困难主要是在现代性意识和现代性制度建设这两个方面。现代性不是生活方式和形态的现代化样式。真正的现代性是人们具不具备独立的价值判断意识,有没有独立思考的能力。意识的解决要依赖制度建设的完备,现代性的制度在各个领域的实现会影响到人们的现实生活,进而逐渐完成现代性意识的提高。

无声的对抗 122cm×280cm 黑白木刻 2011

徐仲偶自述

我1978年考入川美版画系学习,是“文化大革命”后恢复高考的第二届大学生,大学毕业后就留校任教,后又调入中央美术学院,艺术教育是我一生的事业,艺术创作是我一直坚持的梦想,从事艺术教育的经历是一个积累和沉淀的过程,为我的艺术思考和创作奠定了很深厚的学术基础。

最近10年创作的《书写系列》《心象山水》等系列作品,开始更多地关注文化语境和艺术语言的纯化,作品随着我自身的心路历程变化不断地发生着变化,从具象到抽象、写实到写意,我希望能够更好地把传统与现代、东方与西方的文化融合于一体。艺术之于我来说是生活是工作,作为艺术家对艺术本体的探索正是寻找自身存在价值的途径,也是持续关注世界并与世界对话的载体。

徐仲偶

1952年生人,中央美术学院教授、 中央美术学院城市设计学院前院长,硕士生导师,中国艺术研究院中国版画院副院长,现为宁波大学潘天寿艺术设计学院院长。

展馆地址:成都市人民西路6号

电话:(028)86636199

邮箱:scmxyqxx@163.com